青岛能源所发表人工智能赋能煤热解精准预测综述

煤炭是我国能源体系的重要支柱,掌握热解过程是实现清洁高效转化的关键环节。由于煤的结构并非由单一分子构成,而是以芳香环为骨架、由烷基侧链和杂原子桥联组成的复杂空间网络。在加热过程中,该网络经历一系列随机的化学键断裂、自由基反应及二次反应,转化路径高度非线性,产物分布受煤阶、矿物组成、颗粒尺度、温度场等多因素耦合影响。传统热解研究,无论是基于宏观动力学的分布式活化能模型,还是基于煤结构片段的大分子网络模型,均依赖于反应路径与网络连接的强假设简化,难以在宽条件范围内实现对产物组成与性质的精准预测。

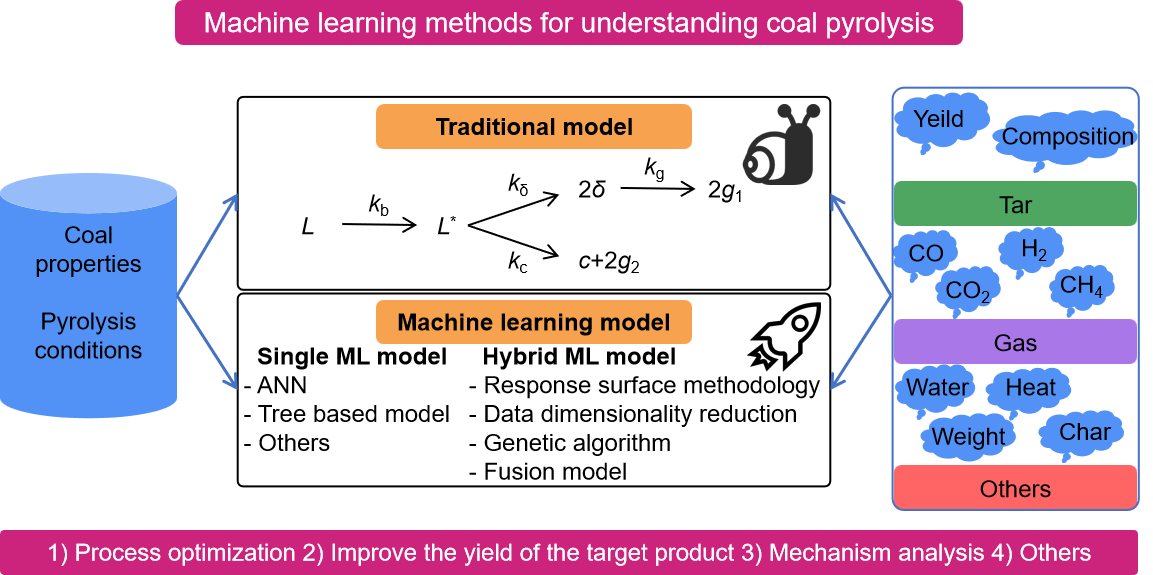

谢克昌院士在多个场合强调人工智能对煤科学、技术与工程的重要性,在此背景下,机器学习方法展现出独特的优势。它不依赖先验机理假设,而是通过数据驱动,从大量实验与模拟数据中自主挖掘煤结构特征与热解条件之间的隐藏规律,构建输入与输出之间的高维非线性映射。研究表明,人工神经网络、随机森林等算法在预测焦油、气体与半焦产率方面已优于传统模型的精度。更为重要的是,机器学习不仅作为预测工具,更逐渐成为理解煤热解复杂性的新范式。通过特征重要性分析和可解释AI技术,研究者能够识别出影响产物分布的关键结构参数(如氢含量、挥发分)与过程变量,为揭示煤热解的本征反应网络提供了新视角。

当前煤热解研究仍面临数据碎片化、多源异构和跨尺度关联不足等问题,建议通过构建高通量热解表征平台,整合煤的微观结构与宏观热解行为数据,建立多维数据库,为机器学习模型提供更可靠的训练基础。未来,融合机理模型与高性能计算的“白盒化”机器学习方法,将成为揭示煤热解本质、实现产物定向调控的关键路径。这将有力推动煤炭转化从“经验试错”走向“智能调控”,为煤炭的清洁高效利用奠定科学基础。

相关研究成果近日发表于Renewable and Sustainable Energy Reviews,系统综述了机器学习在煤热解领域的应用进展,揭示了人工智能在理解复杂煤结构、预测产物分布及优化工艺条件方面的巨大潜力。该研究由谢克昌院士指导,青岛能源所泛能源大数据与战略研究中心田亚峻研究员团队联合多个团队合作完成。(文/图 刘媛媛)

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136403212500961X?dgcid=coauthor

Xingxing MA, Yajun Tian*, Nana Wang, Jinghao Zhao, Wenying Li* ,Kechang Xie. Machine learning methods for understanding coal pyrolysis. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2026, 226: 116288.

附件下载: